归化落幕,老将坚守:中国足球新老交替何去何从?

一、归化浪潮的兴衰:从希望到遗憾

2019 年艾克森领取中国身份证的那一刻,中国足球开启了史无前例的归化时代。六年后的今天,这场豪赌以近乎悲壮的方式落幕 —— 艾克森、阿兰、洛国富等核心归化球员相继退役,仅存的蒋光太和塞尔吉尼奥独木难支。

作为首位非血缘归化球员,艾克森曾在 2019 年世预赛对阵马尔代夫时梅开二度,点燃球迷希望。但 19 场 4 球的数据远未达到预期,退役时那句 “未能帮助国足突破” 的遗憾,道尽了整个归化群体的困境。阿兰在青岛西海岸短暂爆发后也准备退役,洛国富 5 场 1 球的 “野牛传奇” 终成绝唱,费南多因纪律问题无球可踢,高拉特则因居住期中断遗憾错过为国效力机会。

归化的失败源于多重矛盾:战术体系与球员特点脱节(如塞尔吉尼奥在东亚杯 48 分钟 0 贡献)、文化融入困难、以及 “临时补丁” 式的操作逻辑。正如媒体所言:“归化不是外挂,体系不健全的土壤养不活天才。”

二、老将的坚守与困境:从砥柱到背影

当归化军团黯然退场,本土老将们仍在为中国足球续命。34 岁的颜骏凌在东亚杯完成 13 次扑救,成为四队门将中扑救王,却无奈球队实力差距悬殊,自嘲 “弱队出门将”。他以 60 场国家队出场数追平彭伟国,却坦言 “可能是最后一场国家队比赛”。

40 岁的黄希扬在重庆铜梁龙达成职业生涯 400 场里程碑,仍在为球队冲超拼尽全力。他坦言:“每天训练都要百分之百投入,才能维持状态。” 但伤病频发已让他从主力沦为替补,重庆足球的大旗亟kaiyun中国待年轻球员接过。

郑智虽已告别国家队教练组,但 43 岁的他仍在广州队担任球员兼教练,用经验扶持着这支亚冠冠军的残阵。这些老将们的坚守,既是对职业的忠诚,也是中国足球青黄不接的无奈写照。

三、青训崛起与新老交替:阵痛中的希望

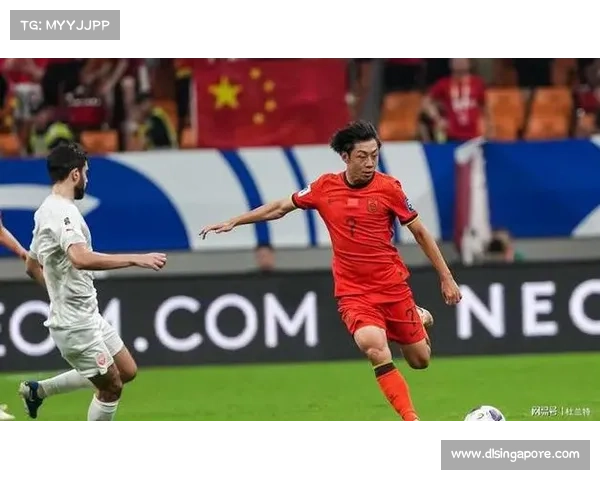

在归化退潮、老将渐远之际,年轻球员的成长成为唯一曙光。19 岁的王钰栋在世预赛对阵巴林时打入制胜点球,被外媒称为 “中国足球新梅西”。东亚杯上,蒯纪闻、吾米提江等 “00 后” 完成国家队首秀,国足平均年龄降至 25.4 岁,开启彻底年轻化进程。

青训体系的进步在基层显现:2025 年 “2034 杯” U12 赛事中,小球员们的技术数据已成为选拔参考,李玮锋等名宿通过 “致敬传承赛” 向新生代传递经验。成都蓉城提拔的艾比布拉・努尔阿吉、申花的薛庆浩等新星,正在中超崭露头角。

但年轻球员的成长仍需时间。东亚杯 0-2 负于日本三队的比赛暴露了技术短板,与日韩同龄球员的差距依然巨大。正如颜骏凌所言:“职业联赛才是根基,我们需要更多像 K 联赛、J 联赛那样的锻炼平台。”

四、未来之路:自我造血才是根本

归化的失败与老将的谢幕,最终指向同一个结论:中国足球必须回归青训与联赛建设的基本面。印尼通过血缘归化成功崛起的案例证明,身份认同与体系建设缺一不可。而中国足球的 “归化教训” 更警示:捷径走不通,脚踏实地才是正途。

当前,中超已进入 “平民时代”,成都蓉城等球队通过合理引援(如刘殿座、韦世豪)和青训提拔(胡荷韬、木塔力甫)实现稳步提升。足协也在推动 “联赛 - 青训 - 国家队” 一体化改革,2025 年 U17 国足在亚少赛的突破,让人们看到了十年磨一剑的希望。

正如黄希扬在 40 岁生日时所说:“重庆足球需要年轻人扛起大旗。” 当归化的喧嚣散尽,老将的背影远去,中国足球终于开始直面最本质的问题 —— 如何让更多孩子在校园里爱上足球,让职业联赛真正成为人才摇篮。这才是跨越代际的传承,比任何归化或老将的故事都更具生命力。